「人材が採用できずに困っている」

「求人を出しても応募がない」

「やっと採用できても早期離職してしまう」

このような採用の悩みを抱える企業や組織は少なくありません。

人材不足が深刻化する中、従来の「人を増やす」発想だけでは限界があります。そこで注目されているのが、AIを”第2の社員”として活用するという新しいアプローチです。

本記事では、採用が困難な状況でも業務を円滑に進めるための、AIを活用した組織運営の方法について詳しく解説します。

採用市場の現実:なぜ人材が採用できないのか?

多くの企業や組織が直面している採用の困難さには、構造的な要因があります。

労働力不足の深刻化

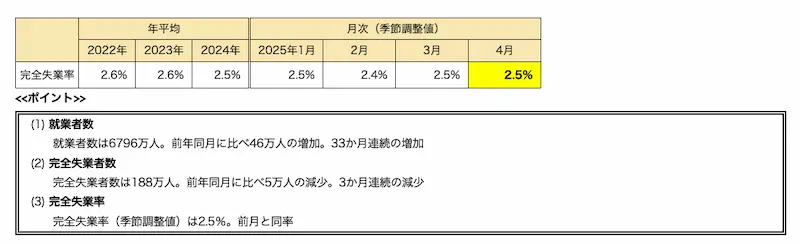

総務省統計局の「労働力調査」によると、2025年4月の完全失業率は2.5%と低い水準にあり,

求職者よりも求人数の方が多い「売り手市場」が続いています。

就業者数の増加と完全失業者数の減少が同時に進んでおり、労働需要が供給を上回る状況が継続。特に専門職や技術職では、優秀な人材の獲得競争が激化しており、中小企業では大手企業との競争に苦戦しているのが現状です。

出典:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2025年(令和7年)4月分結果」

求職者のニーズ多様化

働き方の価値観も大きく変化しています。従来の「終身雇用・長時間労働」を前提とした働き方ではなく、ワークライフバランスや成長機会、リモートワークの可否など、求職者が重視するポイントが多様化しています。

これらの変化に対応できない企業や組織では、応募者を集めること自体が困難になっています。

採用コストの高騰

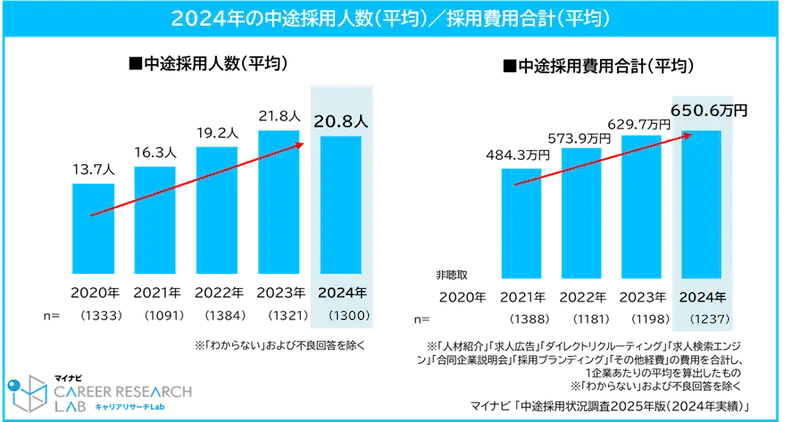

採用活動にかかるコストも年々増加しています。

マイナビの「中途採用状況調査2025年版(2024年実績)」によると、2024年の中途採用費用総額は1社あたり平均650.6万円で、前年から20.9万円増加しています。

1社あたりの採用人数が平均20.8人であることから、1人採用するのに約31万円のコストがかかっている計算になります。

出典:マイナビ「中途採用状況調査2025年版(2024年実績)」

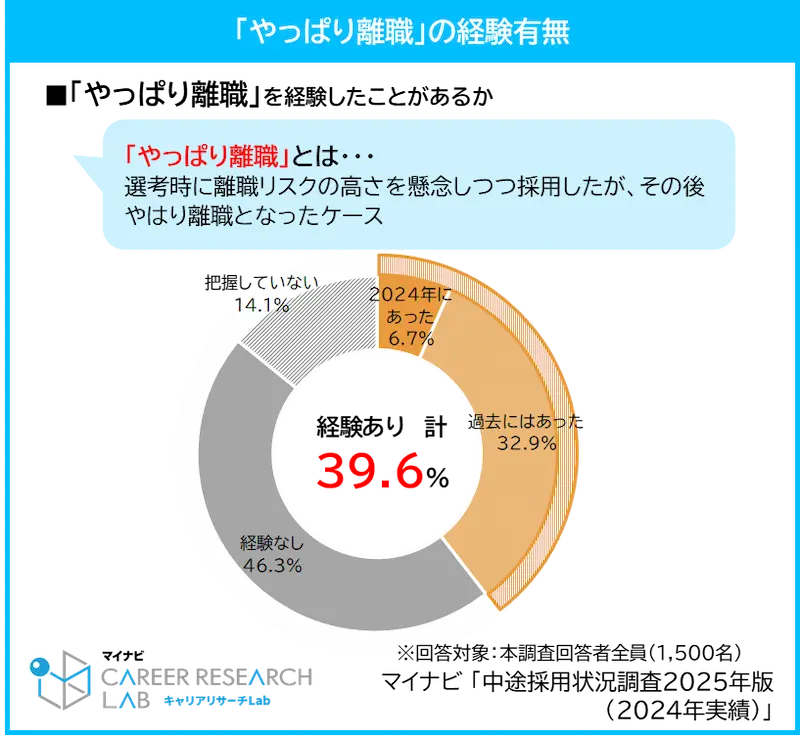

さらに深刻なのは、せっかく採用した人材が早期離職してしまうリスクです。

同調査では、約4割(39.6%)の企業や組織が「離職リスクの高さを懸念しつつ採用したが、やはり離職してしまった」という「やっぱり離職」を経験しており、採用投資の回収が困難な状況が続いています。

出典:マイナビ「中途採用状況調査2025年版(2024年実績)」

“第2の社員”としてのAI:新しい組織運営の発想

このような採用市場の厳しい現実を受けて、多くの企業や組織が「人を増やす以外の方法で業務をカバーする」新しいアプローチを模索しています。そこで注目されているのが、AIを組織の一員として活用するという発想です。

従来の「足りない人手は採用で補う」という考え方から、「AIと人間が協働して業務を分担する」という新しい組織運営へと転換する企業や組織が増えています。

AIが担える業務領域

AIが得意とする業務は、実は多くの職場で日常的に行われているものです。

情報提供・問い合わせ対応

- 社内規程の説明

- 手続き方法の案内

- よくある質問への回答

- 新人向けの基本情報提供

文書作成支援

- 定型文書の作成

- 議事録の要約

- 報告書の下書き作成

- メールの文面作成

データ分析・検索

- 過去の事例検索

- データの整理・分析

- トレンドの把握

- 必要な情報の抽出

これらの業務をAIが担当することで、人間はより創造的で判断が必要な業務に集中できるようになります。

人間とAIの適切な役割分担

AIを”第2の社員”として効果的に活用するためには、人間とAIの得意分野を理解し、適切に役割分担することが重要です。

| 業務分野 | AI(第2の社員)が得意 | 人間(従来の社員)が得意 |

| 情報処理 | 大量データの高速処理、24時間対応 | 判断を伴う情報の取捨選択 |

| コミュニケーション | 定型的な問い合わせ対応 | 感情に寄り添った対話、交渉 |

| 業務実行 | ルールに基づく作業の自動化 | 創造性や柔軟性が必要な業務 |

| 学習・成長 | パターン認識、継続的な改善 | 経験からの洞察、直感的判断 |

このような役割分担により、限られた人員でもより多くの業務をカバーできるようになります。

採用難でも業務効率を向上: 組織の知識を学習し、人材不足をカバーする”第2の社員”AI。RAGNIZE(ラグナイズ)で実現する新しい組織運営をご体験ください。

AI活用で変わる組織運営:期待される導入効果

AIを”第2の社員”として活用することで、実際にどのような変化が期待できるのでしょうか。自治体での一般的な導入効果を見てみましょう。

自治体での導入効果の例

導入前の典型的な状況

- 職員不足で住民からの問い合わせ対応に1日数時間を費やす職員が多数

- 制度改正のたびに全職員への説明会を実施し、大きな工数が発生

- 新人職員が一人前になるまで半年以上かかり、ベテラン職員が付きっきりで指導

AI導入後に期待される変化

- 基本的な問い合わせの大部分をAIが処理し、職員の対応時間を大幅短縮

- 制度改正時はAIシステムへの情報更新のみで全庁的な周知が完了

- 新人職員が自主的に学習でき、戦力化までの期間を短縮

このような効果により、限られた職員数でありながら住民サービスの質を向上させ、職員はより創造的で専門性の高い業務に集中できるようになります。

こちらも併せてご覧ください:「総務に聞けば分かる」が危険な理由|知識の属人化を解消する方法

あなたの組織の”AI必要度”チェックリスト

AI活用が本当に効果的かどうか、まずは現在の状況をチェックしてみましょう。

該当項目が多いほど、AIを”第2の社員”として活用することで得られる効果は大きくなります。

AI導入検討チェックリスト

- 同じ質問に月10回以上答えている

- マニュアルを探すのに1回5分以上かかる

- 新人教育に月20時間以上使っている

- 問い合わせ対応で本業が中断される

- 担当者不在時に業務が止まる

判定結果

- 3つ以上該当 → AI導入で大幅改善の可能性大

- 1-2つ該当 → 部分的な効果が期待できる

- 0個 → 他の課題解決を優先検討

3つ以上当てはまったら: RAGNIZE(ラグナイズ)なら既存資料をアップロードするだけで、すぐにAI活用を開始できます。

AI活用を成功させるためのポイント

AIを”第2の社員”として効果的に活用するためには、以下のポイントが重要です。

段階的な導入と改善

AIシステムは導入時から完璧である必要はありません。最初は70%の精度でも、人間の負担を大幅に軽減できれば十分な価値があります。利用しながら徐々に改善していくアプローチが効果的です。

現場の理解と協力

AI導入に対する不安や抵抗感を和らげるため、現場の声をしっかりと聞き、メリットを分かりやすく説明することが重要です。「人を置き換える」のではなく「人を支援する」という位置づけを明確にしましょう。

適切な期待値設定

AIの能力と限界を正しく理解し、適切な期待値を設定することが重要です。AIが得意な業務と人間が担うべき業務を明確に分けることで、効果的な運用が可能になります。

まとめ:人材難時代の新しい組織運営

採用が困難な現代において、AIを”第2の社員”として活用することは、もはや特別な取り組みではなく、組織の持続可能性を確保するための現実的な選択肢となっています。

重要なのは、AIを「人の代替」ではなく「人の能力を拡張するパートナー」として位置づけることです。適切な役割分担により、限られた人員でもより大きな成果を生み出すことが可能になります。

人材不足という課題を逆手に取り、AIとの協働により組織力を向上させることができれば、今後の競争を勝ち抜いていくことができるでしょう。

まずは小さな領域からでも、AIを”第2の社員”として迎え入れる第一歩を踏み出してみませんか?

“第2の社員”を実現するシステム:RAGNIZE(ラグナイズ)

RAGNIZE(ラグナイズ)は、AIの力で組織の知識を誰でも簡単に活用できるシステムです。

RAGNIZEの主な特徴

- 既存資料をそのまま活用:マニュアルや手順書、よくある質問集をそのままアップロードするだけでAIが学習

- 問い合わせへの自動回答:社内からの質問や顧客からの問い合わせに、正確な情報で素早く回答

- 簡単な管理画面:ITに詳しくない方でも、情報の追加・更新が簡単に行える

- セキュリティ対策:重要な情報を守るためのセキュリティも万全

- 迅速な導入:最短1ヶ月で本番稼働が可能で、特別なIT知識がなくても運用できる

「人材が採用できない」「同じ質問への回答が負担」「業務の属人化が進んでいる」といった課題を解決します。

詳しくはこちら:RAGNIZE公式サイト