はじめに

ビジネスの現場で「属人化」という言葉を耳にしたことはありませんか?

近年では、少子高齢化や働き方改革、テレワークの普及といった背景もあり、「属人化」の問題が多くの業界で注目されるようになってきました。本記事では、「属人化とは何か」「なぜ起きるのか」「放置するとどんな問題が起きるのか」を、わかりやすく解説していきます。

属人化とは?まずは意味をおさえよう

「今日は佐藤さんがいないので、後日回答いたします」

「田中さんの専任なので、この業務は他の人にはできません」

「その資料は、山田さんのパソコンにしか入ってません」

こんな職場の声、どこかで聞いたことはありませんか?

「属人化」とは、ある仕事や業務が特定の人のやり方で固定されてしまっている状態や、一部の人が把握している社内ナレッジが共有されていないことを指します。

※「社内ナレッジ」とは:業務に必要な知識やノウハウ、ルール、過去の対応事例など、本来であればチーム全体で使える状態にしておくべき情報のこと。

属人化が進んでいる職場では、一見スムーズに見える業務も、緊急時には対応できる人がいなかったり、業務自体が停滞・破綻したりするリスクをはらんでいます。

ちょっとした資料やマニュアルの整備も、社内ナレッジの共有に有効です。AIを活用して情報を整理できる「RAGNIZE」のようなツールも、こうした初期対応に役立ちます。

属人化の3つのタイプ

属人化にはいくつかのパターンがあります。それぞれの特徴を整理して見ていきましょう。

知識の属人化

業務のやり方やルールが言葉になっておらず、担当者しか分かっていない状態です。たとえば、クレーム対応の流れが本人の頭の中や過去のメールにしか残っていないというケースが該当します。

スキルの属人化

特別なスキルや経験が必要で、他の人が簡単に代行できない状態です。熟練の技術や、慣れが必要なツール操作などが代表例です。

判断の属人化

仕事の進め方や意思決定が、その人の経験や感覚に依存しており、他の人では判断ができない状態です。曖昧なルールの中で、「あの人にしか判断できない」という状況になってしまうと、属人化が進行します。

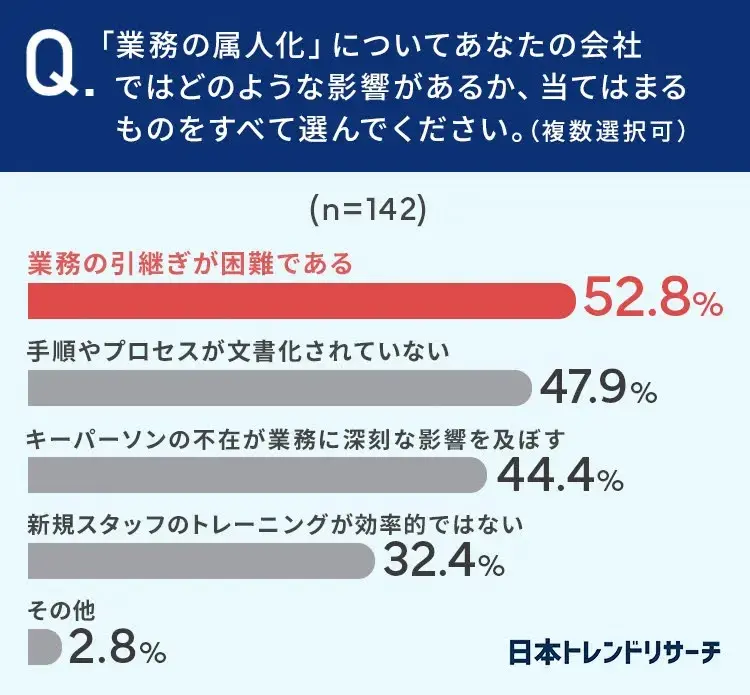

データで見る属人化の実態

PR TIMESに掲載された調査結果(株式会社NEXERと株式会社オクトパスによる共同調査、2023年)によると、業務の属人化が企業に及ぼす影響は以下のとおりです。

- 約52.8%が「業務の属人化により、引き継ぎが難しくなる」と回答

- 約47.9%が「手順やプロセスが文書化されていない」と回答

- 約44.4%が「キーパーソン不在が業務に深刻な影響を及ぼす」と回答

これらの数値からも、属人化が多くの企業に共通する重大な課題であることがうかがえます。

出典:PR TIMES|業務の属人化、その影響とは?(2023年)

属人化が起きる理由とは?

属人化が生まれる背景には、個人の事情と組織のしくみ、両方の要因があります。

業務が「慣れ」で回っている

仕事が経験や勘に頼って行われていると、言語化やマニュアル化が難しくなります。「見て覚える」文化が続いている職場では、特に属人化しやすくなります。

引き継ぎや教育が後回し

「自分でやった方が早い」「教える時間がない」などの理由から、業務の共有が後回しにされるのも、よくあることです。その結果、特定の人がそのまま担当を続けることになり、属人化が進みます。

「あの人しかできない」が評価される

属人化の裏には、評価のあり方も関係しています。「その人にしかできない」という状態が称賛されるような職場では、ナレッジの共有が進みにくくなります。

情報共有の仕組みがない

ナレッジ管理ツールや引き継ぎ資料など、情報を共有するしくみや文化が整っていない職場では、属人化が自然と根づいていきます。

属人化を放っておくとどうなる?

属人化は、普段はあまり問題視されにくいものの、いざという時に業務に大きな支障を引き起こします。

担当者が不在になったとき、代わりがいなければ業務が止まります。顧客対応の遅れや納期の遅延が発生すると、企業の信用にも影響が出ます。

手順やルールが人によって異なれば、アウトプットにばらつきが生じ、サービス品質の低下につながります。これがトラブルやクレームの増加を引き起こします。

また、ノウハウが個人の頭の中にしかない状態では、退職や異動のたびに情報が失われ、再構築に大きな時間と労力を要します。

改善の提案や仕組みの見直しが一部の人にしかできない状態では、組織の成長スピードも鈍化してしまいます。

属人化を防ぐ対策として「RAGNIZE」のようなAIツールを導入する手もあります。システムを通じて情報の整理や見える化を進めておくと、こうしたリスクを事前に防ぎやすくなります。

なぜ属人化は見過ごされがち?

属人化は「今はうまく回っているから問題ない」と捉えられがちです。表面上は業務が滞っていないため、対策の優先度が低くなりやすいのです。

しかし、突発的なトラブルや人員の急な離脱が起こったときに「実は誰もその業務の全体像を把握していなかった」という事態になって初めて、そのリスクが顕在化します。

属人化にひそむ“気持ちの壁”

属人化の背景には、心理的な要因もあります。

たとえば「自分にしかできない仕事がある」と思うことは、働くモチベーションの一つです。しかしその気持ちが強すぎると、他人に任せづらくなり、結果的に属人化を助長してしまいます。

また、「説明するのが面倒」「人に任せて失敗されたら困る」といった不安も、業務の引き継ぎや共有を阻害する要因になります。

こうした感情の壁は、組織側のサポートや文化づくりによって乗り越える必要があります。

現場を整える立場の方へ:小さな見直しが大きな違いに

属人化は「気づいたときには深刻化している」タイプの課題です。

少しでも思い当たる点があるなら、まずは小さなところから業務の見直しを始めてみましょう。「この業務は誰が・どうやって・なぜやっているのか」といった視点で「知識の棚卸し」をするだけでも、属人化のきっかけになっている部分が見えてきます。

属人化は個人の責任ではなく、仕組みや文化の問題として捉えることが大切です。「情報は共有されているのが当たり前」という雰囲気づくりが、リスクを未然に防ぐ第一歩になります。

まとめ

属人化は、どんな職場でも自然に起きてしまうものです。

しかし「誰かに教える」「記録を残す」「共有する」といった意識を持つことで、少しずつ解消に向かっていくことができます。

まずは、「この仕事は担当がいなくても他の社員が対応できる状態になっているか?」を確認してみましょう。それだけでも、属人化リスクを減らす第一歩になります。

属人化対策には「RAGNIZE」という選択肢も

「RAGNIZE(ラグナイズ)」は、AIを活用して社内ナレッジの共有や活用をサポートする業務支援ツールです。既存のマニュアルや資料をそのまま活用しながら、必要な情報を検索・共有できるように整えることができます。

「情報が人に依存していて困っている」「同じ質問が何度も繰り返されて非効率」といった悩みを抱える企業にとって、RAGNIZEは「業務の見える化と属人化リスクの軽減を同時に叶えることができる」頼もしいスタッフとなります。

詳しくはこちら:https://ragnaize.com/