「社内AIが定着しない。導入したのに誰も使ってくれない」

「150万円もかけたのに、これは失敗だったのだろうか…」

「AI導入後の問題が山積みで、正直どうしていいか分からない」

このような悩みを抱えている企業の担当者は決して少なくありません。

特に中小企業では、限られた予算で「必ず成果を出さなければならない」というプレッシャーの中、期待していた効果が得られずに困惑している方が多いのが現実です。

しかし、AIシステムが使われないからといって、必ずしも「失敗」とは限りません。適切な対策を講じることで、現在の状況を改善し、投資に見合った効果を得ることは十分に可能です。

本記事では、社内AIが定着しない本当の理由と、失敗を繰り返さないための具体的な対策について解説します。

本当に「失敗」なのか?まずは現状を正しく把握しよう

AI導入後に思うような成果が得られないと、つい「失敗だった」と早急に結論づけてしまいがちです。しかし、多くの場合は「完全な失敗」ではなく「改善の余地がある状況」です。

現状診断チェックリスト

以下の項目をチェックして、現在の状況を客観的に評価してみましょう。

- 使おうとする意欲のある人がいる

- 利用者から改善要望や意見が出ている

- 一部でも時間短縮につながった業務がある

- 情報を探す手間が減った実感がある

- 新人や異動者の質問対応で活用できた場面がある

- 管理層がAI活用の継続を支持している

- 現場から「完全に無駄」という声は出ていない

- 予算や人員に多少の余裕がある

診断結果

- 6個以上:改善により効果向上の可能性が高い

- 4-5個:工夫次第で状況改善が期待できる

- 3個以下:新しいシステムへの切り替えを検討

データで見る中小企業AI導入の現実

AI導入で思うような成果が得られずに悩んでいるのは、決して珍しいことではありません。

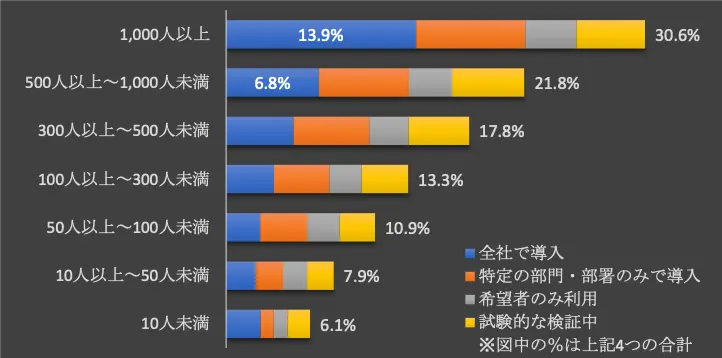

情報通信総合研究所(ICR)の2024年調査によると、生成AIの導入率は従業員1,000人以上の大企業とそれ以外の企業で大きな差があります。

これは、中小企業では導入後の運用支援や専門人材の確保が困難なため、導入に踏み切れない企業が多いことを示しています。

出典:情報通信総合研究所「企業における生成AI活用の格差浮き彫りに」(2024年11月)

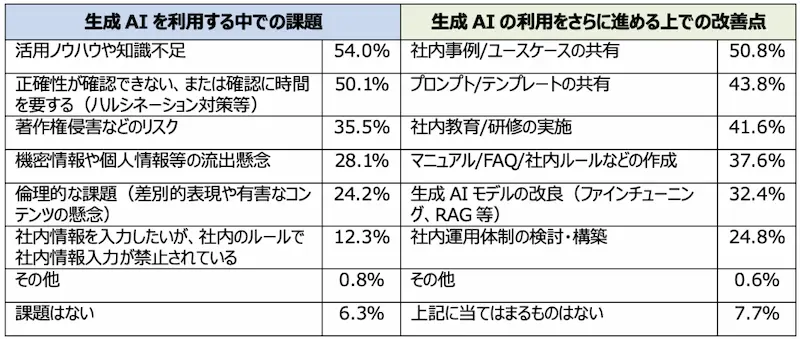

また、AI利用者が感じている主な課題として「活用ノウハウや知識不足(54.0%)」 「正確性の確認が困難(50.1%)」が上位に挙がっており、これらはAI導入を経験した多くの企業の方が感じている課題と一致しています。

出典:情報通信総合研究所「企業における生成AI活用の格差浮き彫りに」(2024年11月)

つまり、現在直面している困難は組織固有の問題ではなく、AI導入を行った多くの企業が共通して抱える課題なのです。

それでは、なぜこのような課題が生まれるのでしょうか。

社内AIが使われない5つの原因

原因1:現場が本当に必要としているものと違っていた

経営陣の「AI導入で競合に差をつけたい」という想いが先行し、現場が本当に求めているものとのミスマッチが起きています。

現場の本音

- 「もっとシンプルなツールで十分だった」

- 「AIよりも基本的な業務改善の方が先では?」

- 「導入の必要性がよく分からない」

原因2:操作が複雑で日常業務に取り入れにくい

多機能であるほど操作が複雑になり、「電話で聞いた方が早い」 「従来の方法の方が確実」という結論になってしまいます。さらに「使い方を覚える時間がない」という現場の声も、導入後の定着を阻む大きな要因となっています。

原因3:期待しすぎてしまった

「AIが導入されれば、すべての問い合わせが自動化される」といった過度な期待により、現実とのギャップが「失敗」という印象を生み出しています。

原因4:導入後のサポートが不十分

導入業者が設定完了後に撤退してしまい、社内に運用を引き継げる人材がいないため、トラブル発生時に対応が困難になってしまいます。

原因5:現場の不安や抵抗感に配慮できていない

「AIに仕事を奪われるのではないか」 「AIが間違えた時の責任は誰が取るのか」といった不安を放置すると、意図的な利用回避につながります。

導入済みAIを有効活用するコツ

導入済みのAIシステムをもっと使いやすくするための工夫をご紹介します。

使い方の工夫

まずは使い方を工夫することから始めてみましょう。よく使う画面をブックマークに登録したり、よくある質問と回答をまとめた社内用のメモを作成するだけでも、現場の負担を軽減できます。

教育・研修の見直し

全社員を対象とした一斉研修ではなく、部署ごとに分けた段階的な教育に変更してみましょう。実際の業務での使い方を具体的に教えることで、現場での活用が進みます。

社内サポート役の設置

ITに詳しい社員を「AIサポート役」として任命し、日常的な質問に答えてもらう体制を作ります。外部業者に頼らず、社内で解決できる環境を整えましょう。

👉同じ失敗を繰り返したくない方へ: RAGNIZE(ラグナイズ)なら現場が使いやすいAIシステムを実現できます。詳細はこちら

新しいAIシステムを選ぶときのポイント

現在のシステム改善に限界を感じる場合は、思い切って別のシステムに変えることも重要な選択肢です。その際に重視すべきポイントをご紹介します。

ポイント1:現場の使いやすさを最優先

技術的な先進性よりも、現場が実際に使いこなせるかどうかを重視します。

- ITに詳しくない社員でも直感的に使えるか

- 操作手順がシンプルで覚えやすいか

- エラー時のサポート機能が充実しているか

ポイント2:段階的導入に対応

一度にすべての業務に導入するのではなく、特定の部署や業務から段階的に拡大していけるシステムを選びます。

ポイント3:継続的なサポート体制

導入後の改善とサポートを長期的に受けられるかどうかを確認します。

- 導入後のフォローアップ体制

- 利用状況の分析とレポート提供

- 改善要望への対応スピード

ポイント4:中小企業の事情を理解

限られた予算や専任IT担当者がいない環境での運用を想定し、中小企業の事情を理解している提供会社を選びます。

AI定着を成功させるために大切なこと

現場の声を重視する

導入前後を通じて現場の意見を積極的に取り入れ、システムを現場の使いやすさに合わせて調整しましょう。

段階的なアプローチを取る

小さな部署や業務から始めて、徐々に拡大していく戦略を取りましょう。

継続的な改善を怠らない

導入後も定期的にシステムの見直しを行い、利用状況に応じた改善を続けましょう。

現実的な期待値を設定する

過度な期待をせず、70-80%の精度でも業務効率化につながることを理解しましょう。

明日から始められる改善ステップ

| ステップ | 期間 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 1. 現場ヒアリング | 3日以内 | 各部署の代表者数名に「AIシステムについて正直にどう思うか」を質問する |

| 2. 利用状況の見える化 | 1週間以内 | エクセルで部署別の利用回数と課題を記録する |

| 3. 協力者探し | 2週間以内 | 最もAIに前向きな1-2名を見つけて、その人の業務で小さな成功体験をつくる |

まとめ:現場に寄り添うAI活用を目指して

社内AIが定着しない状況でも、適切な対策により改善は可能です。重要なのは、失敗の原因を正しく理解し、現場に寄り添った解決策を実行することです。

今すぐできること

- 現場の声を聞く:率直な意見をヒアリング

- 小さな改善から始める:成功体験を積み重ねる

- 適切なシステムを検討する:現場ファーストの設計を重視

現在AI導入でお困りの方も、これから導入を検討される方も、まずは現場の声を聞くことから始めてみてください。きっと改善への道筋が見えてくるはずです。

現場で本当に使われるAIシステム:RAGNIZE(ラグナイズ)

「今度こそ失敗したくない」とお考えの方に、中小企業の現場での使いやすさを重視して開発されたAIナレッジシステム RAGNIZE(ラグナイズ)をご紹介します。

RAGNIZEの特徴

シンプルな操作

検索窓に質問を入力するだけ。ITに不慣れな方でも抵抗なく利用できます。

準備の手間なし

現在のマニュアルやFAQをアップロードするだけでAIが学習します。

段階的な導入が可能

特定の部署から始めて、小さな成功体験を積み重ねながら全社展開できます。

継続的なサポート

導入後も継続的なサポート体制により、安心して運用を続けることができます。

迅速な立ち上がり

最短1ヶ月で本格運用を開始できます。

「もう少し詳しく知りたい」 「具体的に相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。

👉詳しくはこちら:RAGNIZE公式サイト