急速なデジタル社会の進展に伴い、自治体業務のあり方も大きく変わりつつあります。

住民ニーズの多様化や働き方改革、さらには人材不足など、様々な課題に直面する中、自治体業務のデジタル化(DX)は今や避けて通れない状況となりました。

「何から始めればいいのかわからない」

「限られた予算と人員でどう進めたらいい?」

このような悩みを抱える自治体職員の方は少なくないはずです。

本記事では、生成AI技術を活用して自治体DXを”簡単”に始めるための3つのステップをご紹介していきます。

こちらも併せてご覧ください:自治体にRAG型AIを導入するという選択肢|実現可能な自治体AI活用

自治体DXの現状と課題

多くの自治体がデジタル化の必要性を認識しながらも、その実現に苦慮している現状があります。

なぜいま自治体DXが必要なのか

「自治体DX推進計画」(総務省)が2020年に策定されてから、全国の自治体でDXへの取り組みが進められています。背景には以下のような課題があります。

- 人口減少と職員の高齢化による人材不足

- 多様化・複雑化する住民ニーズへの対応

- 厳しい財政状況の中での効率化の必要性

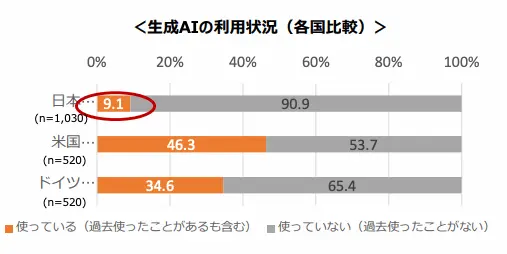

「令和6年版情報通信白書」(総務省)によれば、日本の生成AI利用率はわずか9.1%と、米国(46.3%)やドイツ(34.6%)と比較して大きく遅れています。

この全国的な傾向は自治体の現場にも反映されており、多くの自治体ではAI技術の導入がまだ初期段階にあります。

従来型DX推進の落とし穴

多くの自治体DXが思うように進まない理由には、以下のような「落とし穴」があります。

- 大規模システム導入への依存:高額な費用と長期の導入期間が必要になり、成果が見えにくい

- トップダウン型の推進:現場の実情を考慮しない施策により、形だけのものになりやすい

- 専門人材への過度な依存:外部コンサルタントやベンダー(販売業者)主導になり、自分たちでの運用が難しくなる

- 完璧主義:100点満点を目指すあまり、一歩も踏み出せない

窓口業務や内部管理など日常業務に追われる中で、大きな変革を一度に実現することは難しいのが現実です。

ここで注目されているのが、生成AI技術の活用です。

生成AIで自治体DXが大きく変わる理由

これまでのデジタル化と異なり、生成AIは自治体職員の日常業務に革新をもたらす可能性を秘めています。

生成AIとは何か?

「生成AI」とは、大量のデータから学習し、新たな文章や画像などを作り出せる人工知能技術です。特にChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)は、文章の理解と作成に優れており、質問応答や文書作成などを行えます。

これまでのAIが「決められたルールに基づいて動作する」ものだったのに対し、生成AIは「人間のような柔軟な対応ができる」点が大きな違いです。

今後の成長が期待される生成AI市場

「令和6年版情報通信白書」(総務省)によれば、世界の生成AI市場は急速に成長しており、2022年から2030年にかけて大幅な拡大が予測されています。

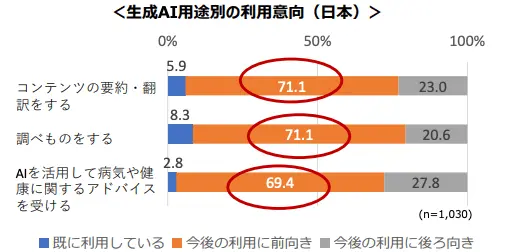

日本国内でも「今後の生成AIの利用に前向き」という回答が約70%と高く、「コンテンツの要約・翻訳」(71.1%)や「調べもの」(71.1%)といった自治体業務に直結する用途への期待が高まっています。

自治体業務における生成AIの可能性

生成AIは様々な自治体業務に革新をもたらします。

- 住民対応業務:よくある質問に自動回答、24時間対応が可能になる

- 文書作成業務:議事録の要約、報告書の下書き作成を支援

- 情報検索業務:大量の内部資料から必要な情報をすぐに見つけ出す

- 政策立案支援:データ分析や事例調査を効率化

特に注目されているのが「RAG(検索拡張生成)」技術です。これは、生成AIに自治体独自の情報(条例、手続き、過去の対応事例など)を参照させることで、各自治体の正確な情報に基づいた回答を可能にします。

例えば、「児童手当の申請方法を教えてください」という質問に対して、自治体ごとに異なる具体的な手続き方法や必要書類について正確に案内できます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください:RAG(検索拡張生成)とは?ChatGPTとの違いやビジネス活用法をわかりやすく解説

Step 1:業務課題の”見える化”から始める

自治体DXを効果的に推進するためには、まず現状の課題を明確に把握することが重要です

「何となく効率が悪い」という感覚ではなく、具体的にどの業務にどのような課題があるのかを”見える化”することから始めましょう。

職員の声を集める

現場の職員が日々感じている課題こそ、DXの最初の取り組み対象として最適です。現場の声こそが、DXの本質である「本当に必要な業務改革」を見極めるための鍵となります。

- 定例会議での課題共有:各部署で「この業務にたくさん時間がかかっている」「この作業が負担」といった声を集める

- 簡単なアンケートの実施:「もし1日2時間自由に使える時間があったら、どんな業務に使いたいか」などで、負担が大きい業務を特定

- 業務日報の分析:どの業務にどれくらいの時間がかかっているか、データとして目に見える形にする

住民からの意見を活用する

住民サービスの質を高めるためには、利用者である住民の声も重要な情報源です。窓口や電話でのやり取りを分析し、よくある質問や対応に時間がかかる案件を整理しましょう。

住民の声からは、「窓口の開庁時間内に来られない」「書類の書き方が分かりにくい」といった職員側では気づかなかった課題が見えてきます。これらはオンライン化や説明資料の改善など、具体的なDX施策につながります。

Step 2:小さく始めて成功体験を積む

業務課題の”見える化”ができたら、次は実際の改善アクションです。一度に大きな変革を目指すのではなく、小さな取り組みから始めて成功体験を積み重ねていくことが重要です。

「小さな成功」の重要性

DX推進の失敗要因の一つが「大規模すぎる計画」です。小さく始めるアプローチには次のようなメリットがあります。

- 少ない予算と短期間で成果を出せる

- 失敗してもダメージが小さい

- 成功体験を通じて職員の理解と協力を得やすい

日常業務に追われる中でも実施可能な規模から始めることで、「やればできる」という実感につながります。

生成AIを活用した「小さな成功」の作り方

自治体の現場ですぐに取り組める、具体的な施策をいくつかご紹介します。

庁内FAQボットの構築

職員間の問い合わせ対応に時間を取られている場合、RAG型AIを活用した庁内FAQボットが効果的です。庁内規則や手続きに関する質問に自動回答することで、特定の担当者への問い合わせ集中を解消できます。

まず既存のマニュアルやよくある質問を集めてデータ化し、AIに読み込ませます。そして庁内限定で試験運用を始め、意見を集めながら改善していきます。

業界トレンド: 自治体の職員負担を軽減しながら住民サービスを向上させる最新AI技術についてもっと知りたい方はこちら

議事録作成支援の導入

会議の記録作成に多くの時間を費やしている場合、生成AIによる議事録作成支援が有効です。会議を録音し、音声文字起こしツールで文字に変換した後、生成AIで要約・整形することで、作業時間を大幅に短縮できます。

先進自治体の事例に学ぶ

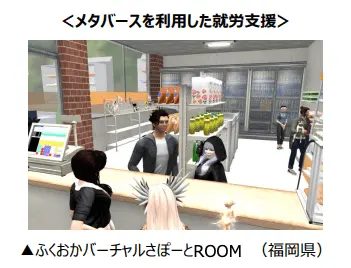

福岡県の「ふくおかバーチャルさぽーとROOM」はメタバース(仮想空間)を活用した就労支援サービスを提供しており、地域住民へのサービス向上に役立てています。

このような事例を参考に、自分たちの自治体でも実現可能な取り組みから始めてみましょう。

Step 3:成功事例を組織全体に広げる

小さな成功体験を実現できたら、その効果を組織全体に広げていくことが重要です。

成功事例の「横展開」と「深化」

特定の部署や業務で成功した取り組みを、他の部署や似た業務に広げていく「横展開」と、初期の成功をより高度な活用へと発展させる「深化」の両方に取り組む必要があります。

横展開のポイント

- 成功事例の見える化:「どのような課題」が「どのように解決された」のかを数値や実例で分かりやすく伝える

- 職員向け報告会の開催:実際に使った職員の生の声を共有する場を設ける

- 部署間の情報交換の促進:定期的な情報共有の場を設ける

深化のポイント

- 活用範囲の拡大:初めは庁内利用だったものを住民向けサービスに展開

- データ連携の強化:既存システムとの連携を進め、業務の効率化をさらに推進

- 職員のスキルアップ:活用レベルを上げるための研修や勉強会を実施

持続可能な運用体制の構築

一時的なプロジェクトで終わらせないために、持続可能な運用体制を整えることも欠かせません。

DX推進の核となる少人数のチームを設置し、各部署に推進担当者を任命するなど、継続的な取り組みを支える体制づくりを行いましょう。

国の政策動向に合わせた展開

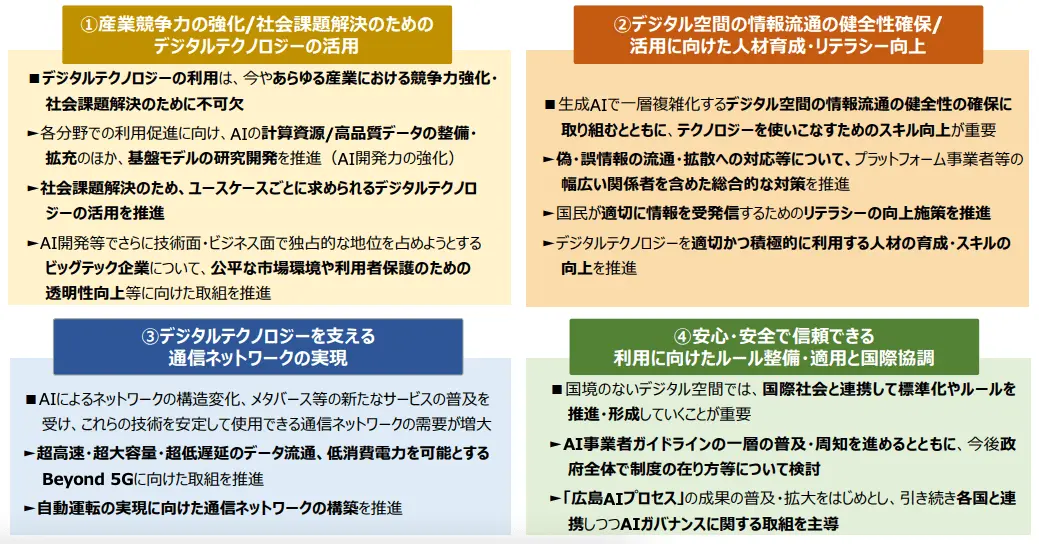

「令和6年版情報通信白書」(総務省)によれば、政府は「AIを活用した多様なデジタルサービスが私たちの生活に深く浸透」していくことを前提に、社会課題解決のためのデジタル技術の活用や人材育成・能力向上などを推進していく方針です。

これらの国の方針に沿った形で自治体DXを進めることで、予算確保や人材育成面でも様々な支援を受けやすくなります。

まとめ:明日から始められるDXアクション

ここまでご紹介してきた3つのステップは、特別な予算や専門知識がなくても、明日から取り組み始めることができるものです。

- 業務課題の”見える化”:現場の声とデータを基に、本当の課題を特定する

- 小さく始めて成功体験を積む:一部の業務から始め、確実な成果を出す

- 成功事例を組織全体に広げる:横展開と深化で、全庁的な取り組みへと発展させる

重要なのは「完璧を目指さない」「今日から始める」という姿勢です。デジタル化そのものが目的ではなく、住民サービスの向上と職員の働き方改革が真の目的であることを忘れないようにしましょう。

日本国内では、生成AIを「既に利用している」割合はまだ9.1%と低いものの、「今後の利用に前向き」とする回答は約70%に達しています。自治体においても、この流れを活かし、住民サービスの向上と業務効率化を両立させる好機と言えるでしょう。

生成AIという新しいツールを味方につけることで、これまで難しいと思われていたDXも、より身近で実現可能なものになっています。

まずは小さな一歩から、自治体の未来を変える取り組みを始めてみませんか?

属人化を解消し、業務効率化を実現: 自治体ごとの独自情報に基づいて正確に回答するAIシステムで、職員の負担軽減と住民サービス向上を同時に実現。詳細はこちら

これからの自治体業務を支えるシステム:RAGNIZE(ラグナイズ)

弊社が提供するRAGNIZEは、自治体業務の実情を理解した上で開発された、使いやすさを重視した区民相談AIソリューションです。

主な特徴

- 既存資料をそのまま活用:すでにお持ちのよくある質問・手続き文書・内部資料をそのままアップロードするだけで、AIが各自治体の独自情報を学習

- 多様な問い合わせ対応:窓口・電話・ウェブサイトなど、様々な問い合わせ方法で一貫した対応が可能

- 簡単管理:専門知識がなくても、制度改定やお知らせを管理画面から簡単に更新でき、常に最新情報を提供

- 自治体向けセキュリティ対応:行政情報を扱うための厳格なセキュリティ基準に対応

- 短期間での導入:最短1ヶ月で本番稼働が可能。IT部門がない自治体でも安心して導入いただけます