そもそも、ナレッジとは?

「ナレッジ(knowledge)」とは、本来「知識」や「情報」を意味しますが、ビジネスの現場では、もう少し広く「仕事の中で得た知識や経験」のことを指します。

例えば、「ベテラン社員が持っている“仕事のコツ”」 「過去の失敗から得た注意点」 「クレーム対応の工夫」などは、いずれも「社内ナレッジ」と呼ばれるものです。

ナレッジは、マニュアルとして社内で共有されていることもあれば、「あの人に聞かないとわからない」と個人の知識にとどまっていることもあります。

しかし、日々の業務をスムーズかつ安定的に行うためには、こうした知識やノウハウを「みんなが使える状態」にしておくことが重要です。

その鍵となるのが、「ナレッジ共有」です。

ナレッジ共有とは?

ナレッジ共有とは、仕事に役立つ知識や経験をチームや組織全体で使えるようにすることです。

例えば、「担当者が普段やっている方法」や「経験を積まないとわからない判断の勘所」などを、言葉や資料でまとめ、他の人も再現できるようにする。それがナレッジ共有の基本です。

「その人にしかできない」をなくし、誰でも同じように対応できるようにすることで、業務の安定や組織全体の成長につながります。

なぜナレッジ共有が今、重要なのか?

ナレッジ共有の必要性は、ここ数年で急に生まれたわけではありません。

属人化――「その人にしか分からない」 「担当者がいないと進まない」といった状態――による問題は以前から存在していました。ただ、かつては「プロや経験者が頼りにされるのは当然」とされ、あまり問題視されてこなかったのです。

ところが最近、働き方や組織のあり方が大きく変化したことで、この“見えにくかった課題”が表面化してきました。

属人化についてはこちらもご覧ください👉️属人化とは?起きる理由と放置によるリスクをやさしく解説

仕事の進め方の変化による属人化

業務効率化や属人化解消のためにシステムやツールを導入したものの、十分な研修や標準化を行わなかった結果、かえって「慣れていないと操作できない」「担当者しかルールを知らない」となったケースも散見しています。

人の入れ替わりが増えている

かつては「一社に長く勤める」のが当たり前でしたが、今は転職や離職が一般的な選択肢となり、「同じ仕事を長く続ける人」が減っています。結果として、現場のノウハウが次の担当者に引き継がれず、失われるリスクが高まっています。

時間や場所に縛られない働き方が広がった

リモートワークやフレックス勤務の浸透により、「職場でちょっと聞けば済む」が難しくなりました。物理的に顔を合わせづらくなった今、「情報を見える化して残す」ことの重要性はさらに増しています。

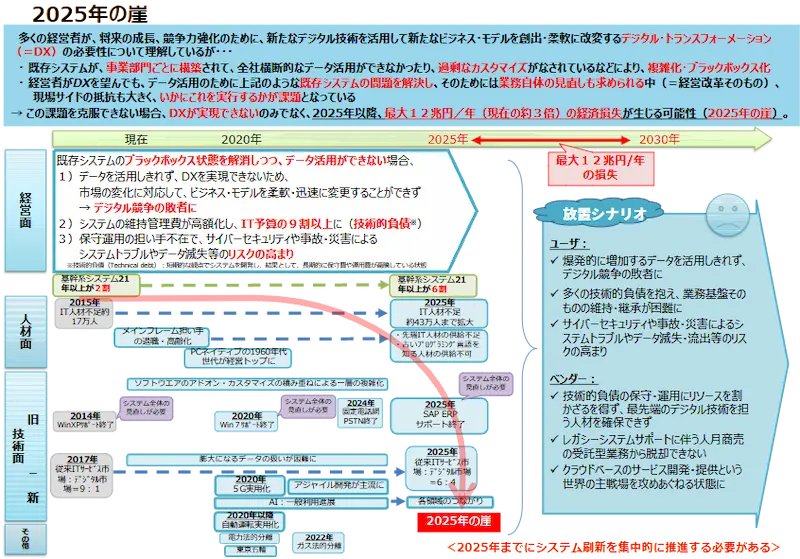

国の報告でも指摘されている課題

経済産業省の「DXレポート(平成30年)」では、知識共有の不足が業務の属人化や非効率を招き、企業の成長を妨げるリスクであると明言されています。つまり、ナレッジ共有は“成長の前提条件”とも言えるのです。

画像出典:DXレポート(平成30年・経済産業省)

ナレッジ共有で得られる4つのメリット

ナレッジを共有できるようになると、職場には次のような良い変化が生まれます。

1.業務の質が安定する

知識が共有されていれば、誰が対応しても同じように進められ、ミスや対応のばらつきを防げます。

2.教育・引き継ぎがしやすくなる

ノウハウが文書化されていれば、新人や異動者への教育も効率的に行えます。

3.急な休みや退職でも慌てない

業務の進め方が共有されていると、担当者が不在でもスムーズにフォローが可能です。

4.改善や効率化が進む

他の人のやり方や工夫が見えるようになることで、自分の仕事にも取り入れやすくなり、組織全体の底上げにもつながります。

どんな情報が「ナレッジ」になるのか?

「ナレッジ」などというと堅苦しい印象がありますが、実際はもっと身近な情報が対象になります。

- よくある質問とその答え

- トラブル時の対応メモ

- 業務を早く終わらせるコツ

- 新人がつまずきやすいポイント

「こんなの当たり前では?」と思っていても、他の人にとっては貴重な情報かもしれません。

ナレッジ共有のやり方|代表的な4つの方法

1.文書化・マニュアル化

業務手順や注意点を、社内の共有フォルダにまとめておきます。

2.情報共有ミーティング

「やってみて気づいたこと」「改善できた点」などを気軽に話せる時間を設けます。

3.チャットやFAQの活用

日常のやり取りを蓄積しておくと、あとから同じ質問があったときにも便利です。

4.ナレッジ共有ツールの導入

情報の検索性や利便性を高めるために、専用ツールを導入する企業も増えています。

はじめの一歩|ナレッジ共有の始め方

「マニュアルを作る」「ミーティングを設定する」などと聞くと大がかりな印象がありますが、最初は小さな取り組みで構いません。

- 自分だけが知っているコツをメモに残す

- チャットでちょっとした気づきを共有する

- 会議で「これ、便利だったよ」と話す

大切なのは、気軽に共有する習慣を少しずつ社内に根付かせていくことです。

まとめ|ナレッジ共有は「みんなで強くなる」ための第一歩

ナレッジ共有とは、個人の知識や経験を、チームや組織の力に変えていく取り組みです。

小さな工夫の積み重ねが、やがてミスの防止や教育の効率化、業務改善へとつながります。今すぐに大きな仕組みを作る必要はありません。まずは「気づいたことを伝える」ことから始めてみましょう。

さらに一歩進めたい方へ|「RAGNIZE(ラグナイズ)」という選択肢

「情報はあるけれど、うまく整理できていない」「FAQやマニュアルの整備に手が回らない」

そんなときは、ナレッジ共有を自動で支援するツールを活用するのもひとつの方法です。

RAGNIZE(ラグナイズ)は、社内に点在するマニュアルや日報、FAQなどを整理・構造化し、業務で“使える知識”として活用できるようにする仕組みです。

日々の業務の中で自然にナレッジが蓄積・活用されるようになり、属人化の解消や業務効率化にもつながります。