「また同じことを説明している…」

「新人に教える時間がない…」

このような悩みを抱えている現場のリーダーや管理職の方は少なくありません。

人手不足や業務の複雑化が進む中、新人教育に十分な時間を割けないという課題は、多くの現場で深刻化しています。しかし、この課題を解決する新たな方法として注目されているのが、AIナレッジシステムを活用した「自走型人材」の育成です。

本記事では、「教える時間がない」という課題を抱える企業が、AIナレッジシステムを活用して自走型人材を育成するための具体的な方法について解説します。

なぜ「教える時間がない」のか?現代企業が直面する人材育成の壁

多くの企業で「新人教育に時間がかけられない」という悩みが聞かれます。この背景には、いくつかの要因があります。

業務の多様化・複雑化による時間的制約

現代のビジネス環境では、一人の社員が担当する業務範囲が広がり、また専門性も求められるようになっています。教える側の社員は自分の業務をこなしながら新人教育も行わなければならず、十分な時間を確保することが困難な状況にあります。

このような時間的制約に加えて、さらに、ベテラン社員の減少という課題も教育の難しさに拍車をかけています。

ベテラン社員の減少と知識継承の課題

少子高齢化に伴い、多くの企業ではベテラン社員の退職が進んでいます。これにより、長年の経験から培われた知識やノウハウを次世代に継承する機会が減少し、新人教育の質の低下が課題となっています。

さらに、働き方の変化も新人教育に大きな影響を与えています。

リモートワークの普及による対面指導の減少

コロナ禍以降、多くの企業でリモートワークが普及しました。従来のように先輩社員の仕事ぶりを間近で「見て学ぶ」「見て覚える」機会が減少し、効果的な教育が困難になっている状況です。

これらの要因に加えて、教える側の負担そのものも深刻な問題となっています。

「教える側」の負担増加と疲弊

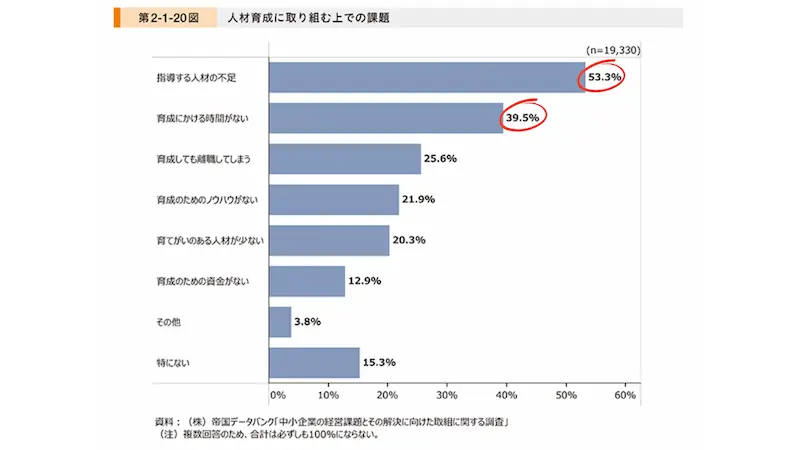

新人教育は、教える側にとっても大きな負担となります。「2024年版 中小企業白書」(中小企業庁)では、人材育成に取り組む上での課題として「指導する人材の不足」(53.3%)、「育成にかける時間がない」(39.5%)が上位に挙がっており、教える側が自身の業務と教育業務の両立に苦しんでいる実態が明らかになっています。

また、教える側の心理的負担も見逃せません。

「教えたことが伝わっているか不安」「教え方が適切か自信がない」といった不安を抱える指導者は少なくありません。同じ内容を繰り返し説明することによる疲労感や、自分の業務時間が削られることへのストレスも無視できない現実です。

さらに、業務の専門化・複雑化により、一人の指導者が教えるべき内容も増加しています。かつては一人の先輩社員が教えられた範囲が、今では複数の専門家による指導が必要になるケースも増えており、教育の調整コストも増大している状況です。

このような状況下では、教える側の疲弊が進み、結果として教育の質の低下や、最悪の場合は教える側の離職にもつながりかねません。

教える側の負担を軽減する仕組みづくりは、持続可能な人材育成において極めて重要な課題となっているのです。

これらの課題を解決するためには、従来とは異なるアプローチが必要となります。そこで注目されているのが「自走型人材」という概念です。

自走型人材とは?求められる理由と特徴

自走型人材の定義

「自走型人材」とは、指示を待つのではなく、自ら考え、行動し、学び続けることができる人材のことを指します。具体的には以下のような特徴があります。

- 自ら情報を収集し、問題解決に必要な知識を獲得する

- 明確な指示がなくても、目標に向かって主体的に行動できる

- 失敗から学び、次の行動に活かすことができる

- 周囲のリソースを有効に活用する

このような特徴を持つ自走型人材が、なぜ現代のビジネス環境で求められるようになったのでしょうか。

なぜ今、自走型人材が求められるのか?

自走型人材が求められる背景には、以下のような要因があります。

- ビジネス環境の変化スピードの加速:急速に変化する環境で、常に指示を待っていては対応が遅れる

- リモートワークの普及:物理的に離れた環境では、自律的に働ける人材が不可欠

- 人手不足の深刻化:限られた人員で成果を出すためには、一人ひとりが自走する必要がある

- 知識労働の増加:創造性や問題解決能力が求められる仕事では、自ら考え行動する力が重要

従来の育成方法と自走型人材の育成には、根本的な違いがあります。

従来型の「教える」育成と「自走型」育成の違い

従来の育成方法と自走型人材の育成方法には、大きな違いがあります。

| 従来型の育成 | 自走型人材の育成 |

| 教える側が主導 | 学ぶ側が主導 |

| 知識の一方的な伝達 | 必要な知識への自発的なアクセス |

| 「正解」の教授 | 考え方や問題解決プロセスの習得 |

| 失敗を避ける指導 | 失敗からの学びを促進 |

| 対面・同期型の教育 | 非同期・オンデマンド型の学習環境 |

この自走型人材の育成を実現する新たな武器として、AIナレッジシステムが注目されています。

AIナレッジシステムとは?自走型人材育成の新たな武器

AIナレッジシステムの基本的な仕組み

「AIナレッジシステム」とは、組織内の知識やノウハウをデジタル化し、AIの力で必要な情報に素早くアクセスできるようにするシステムです。具体的には以下のような機能があります。

- 知識の集約と整理:社内のマニュアルや手順書、FAQ、過去の事例などを一元管理する

- 自然言語検索:専門用語や正確なキーワードが分からなくても、自然な質問文で必要な情報を検索できる

- コンテキスト理解:質問の背景や意図を理解し、最適な回答を提供する

- 継続的な学習:新しい情報や質問パターンを学習し、回答の精度を向上させる

このAIナレッジシステムは、従来の教育方法が抱える課題を解決する可能性を秘めています。

従来の教育方法の限界とAIナレッジシステムの優位性

以下のように、AIナレッジシステムは新人教育に大きな変革をもたらします。

| 従来の教育方法の限界 | AIナレッジシステムの優位性 | |

| 時間 | 教える側と教わる側の時間を同時に確保する必要がある | 必要なときにいつでも学習できる |

| 場所 | 対面での指導が基本となるため、物理的な距離が障壁となる | リモートワークでも同じ品質の学習を実現できる |

| 品質 | 教える人によって内容や質にばらつきが発生する | 誰が質問しても同じ品質の回答が提供できる |

| 情報量 | 一度に伝えられる情報量に限界がある | 人間の記憶の限界を超えた情報を瞬時に提供できる |

AIナレッジシステムが新人教育にもたらす変革

AIナレッジシステムの導入により、新人教育は以下のように変わります。

- 「教える時間」の大幅削減:繰り返し説明する必要がなくなり、教える側の負担が軽減される

- 学習の自律性向上:新人が自ら必要な情報を取得できるようになる

- 学習速度の個人差への対応:各自のペースで学習を進めることができる

- 実践を通じた学習の促進:分からないことをその場で調べながら実務を進められる

これらの変革により、従来の教育方法では実現できなかった効率的な人材育成が可能になります。このようなAIナレッジシステムを効果的に活用するためには、計画的な導入と運用が不可欠です。

新人教育の時間を大幅に削減: 組織の知識をAIが学習https://www.ragnize.co.jp/demoし、24時間365日いつでも正確な回答を提供。教える側の負担を大幅に軽減しながら、自走型人材の育成を実現するRAGNIZE(ラグナイズ)詳細はこちら

自走型人材を育てる仕組みづくりの実践ステップ

AIナレッジシステムを活用して自走型人材を育成するための具体的なステップを紹介します。

まず最初に行うべきは、組織の知識を体系的に整理することです。

Step 1:組織の知識を集約する

まずは、組織内に散在している知識やノウハウを集約することから始めます。

具体的なアクション

- 業務マニュアルや手順書のデジタル化

- ベテラン社員へのインタビューと暗黙知の言語化

- よくある質問と回答の整理

- 過去のトラブル事例と解決策の収集

単なる情報の羅列ではなく、「なぜそうするのか」という理由や背景も含めて記録することが重要です。これにより、新人は単に手順を覚えるだけでなく、判断の基準も学ぶことができます。

知識の集約が完了したら、次はそれをシステムに取り込む段階に進みます。

Step 2:AIナレッジシステムの導入と設定

集約した知識をAIナレッジシステムに取り込み、効果的に活用できる環境を整えます。

具体的なアクション

- 適切なAIナレッジシステムの選定

- 収集した情報のインポート

- 質問と回答のパターン設定

- アクセス権限の設定

システムの選定では、使いやすさと拡張性を重視しましょう。特に、新人が直感的に操作できるインターフェースは重要です。また、情報の更新が容易なシステムを選ぶことで、知識の陳腐化を防ぐことができます。

システムの導入だけでは効果は限定的です。重要なのは、それを活用できる環境と文化をつくることです。

最短1ヶ月で本格稼働:RAGNIZE(ラグナイズ)なら既存資料をそのまま活用でき、ITに詳しくない方でも簡単に運用可能。自走型人材育成の第一歩を今すぐ始められます。詳細はこちら

Step 3:新人が自ら学べる環境づくり

AIナレッジシステムを効果的に活用するための環境と文化を整えます。

具体的なアクション

- システムの使い方のオリエンテーション

- 「分からないことは自分で調べる」文化の醸成

- 質問の仕方のガイドライン提供

- 初期段階でのサポート体制の構築

単にシステムを導入するだけでなく、「自ら調べ、考える」ことを評価する文化をつくることが重要です。また、最初は質問の仕方自体が分からない場合もあるため、効果的な質問例を提示するなどのサポートも必要です。

環境づくりの最終段階として、継続的な改善の仕組みを構築することが重要です。

システムと人材の成長を継続的に促進するためのフィードバックの仕組みをつくります。

具体的なアクション

- システムの回答に対する評価機能の実装

- 定期的な利用状況の分析

- 新たな知識の追加プロセスの確立

- 成功事例の共有

AIナレッジシステムは、使われるほど賢くなります。利用者からのフィードバックを積極的に収集し、システムの改善に活かすことで、より効果的な学習環境を構築することが可能です。

これらのステップを実践することで、組織全体の知識レベル向上と効率的な人材育成の両立が実現します。成功のためには、いくつかの重要なポイントがあります。

自走型人材育成を成功させるためのポイント

経営層のコミットメントと理解

AIナレッジシステムの導入と自走型人材の育成には、経営層の理解とコミットメントが不可欠です。単なるコスト削減ではなく、組織の競争力強化のための投資として位置づけることが重要となります。

段階的な導入と小さな成功体験

一度にすべての業務や部門に導入するのではなく、特定の部門や業務から始め、成功体験を積み重ねていくアプローチが効果的です。小さな成功を可視化し、組織全体に共有することで、取り組みへの理解と協力を得やすくなることが期待されます。

人間とAIの適切な役割分担

AIナレッジシステムは万能ではありません。定型的な知識の提供はAIに任せ、創造性や感情面のサポートなど、人間にしかできない部分は人間が担当するという適切な役割分担が重要となります。

継続的な改善と進化

AIナレッジシステムは導入して終わりではなく、継続的に改善し進化させていくことが重要です。利用状況の分析や利用者からのフィードバックを基に、常にシステムと運用方法を改善していくことで、より効果的な自走型人材育成が実現可能となります。

まとめ:「教える時間ゼロ」は実現可能か?

「教える時間ゼロ」という理想は、完全には実現できないかもしれません。なぜなら人間同士の対話や経験の共有から生まれる学びは、AIでは完全に代替できないからです。

しかし、AIナレッジシステムを活用することで、「教える時間」を大幅に削減し、より質の高い人間同士の対話の時間を確保することは十分に可能です。

自走型人材の育成は、単に教育コストを削減するためだけのものではありません。変化の激しい現代のビジネス環境で組織が生き残り、成長していくために不可欠な取り組みです。

AIナレッジシステムを活用した自走型人材の育成は、「教える側」と「学ぶ側」双方の負担を軽減しながら、組織全体の知識レベルと対応力を高める新たな人材育成のあり方と言えるでしょう。

自走型人材育成を実現するシステム:RAGNIZE(ラグナイズ)

RAGNIZE(ラグナイズ)は、AIの力で組織の知識を誰でも簡単に活用できるシステムです。

RAGNIZEの主な特徴

- 既存資料をそのまま活用:マニュアルや手順書、よくある質問集をそのままアップロードするだけでAIが学習

- 問い合わせへの自動回答:社内からの質問や顧客からの問い合わせに、正確な情報で素早く回答

- 簡単な管理画面:ITに詳しくない方でも、情報の追加・更新が簡単に行える

- セキュリティ対策:重要な情報を守るためのセキュリティも万全

- 迅速な導入:最短1か月で本番稼働が可能で、特別なIT知識がなくても運用できる

「同じ質問への回答が負担」「経験者の退職で知識が失われる」「マニュアル更新が追いつかない」といった悩みを解決します。

詳しくはこちら:RAGNIZE公式サイト